高級なものでもなく、特別なものでもない、普段の食生活に普通にある食べものなのに、異様なほどお気に入りのものが、私にはいくつかある。今日はその中の一つ、「牛かまぼこ」について取り上げてみたいと思う。

「牛かまぼこ」の正体

はて、「牛かまぼこ」とは何か?カニかまの牛バージョンか?はたまた牛肉が入っているかまぼこか? いやいや違う。これは、バターのことである。昔、日本では、バターのことを「牛かまぼこ」と呼んでいたというから微笑ましい。なるほど、バターは牛の乳からつくられるもので、形状もかまぼこに似ている。昔の人はうまいこと名付けたものだ。

バター好きのオカッパ少女

私はバター好きが高じて、海外に行った折には必ずその地のバター容れを購入する、バターケース蒐集家にもなってしまった。

私とバターの出合いは、幼い頃に何度も読んだ、大好きだった絵本『ちびくろサンボ』。物語の後半、仲間割れしたトラたち4頭が、互いの尻尾を噛み、輪になって木の周りをグルグルと回っているうちにバターになってしまう。それを壺に入れて持ち帰ったサンボは、お母さんにバターたっぷりのホットケーキを焼いてもらうのだ。

ああ、おチビだった私は、何度このシーンを読み返したことか。そして、絵本片手に母のところへすっ飛んで行き、彼女の目の前にそのページをグイグイと差し出して、ホットケーキを焼いてもらうのだ。

あの頃の鉄製のフライパンで焼いた母のホットケーキは、ちょっと焦げてはいたが、ふっくらとした焼き面をツルンツルンと舞い滑りながら溶けて染み込んでいくバターの香りに恍惚としながら、ハチミツをかけて頬張るオカッパ少女…とても懐かしい思い出である。

遣唐使が伝えた日本初のバター(のようなもの)

日本に仏教が伝来した6世紀半ば以降、仏教文化が浸透し、肉食が禁止されると、新しいタンパク源の確保が問題となってきた。そんな中、遣唐使が唐からもたらした「酥(そ)」「酪(らく)」「醍醐(だいご)」などの乳製品は、宮廷でもモダンな食品として模倣され、貴族たちの間で流行したという。

「酥」は牛乳を煮詰めた練乳のようなもので、「酪」はバターのようなもの、その「酪」から得られる「醍醐」はチーズのようなものと考えられている。この「醍醐」は、すばらしい味わいの食物をも形容する言葉で、当時の貴族たちはチーズらしきものの持つ美味に魅了されたのだろう。

しかしだんだんと、肉食が禁じられた影響で、牛の乳から作るバターやチーズなども忌避されるようになり、乳製品は長い間、歴史から姿を消すことになる。

今度は南蛮人がバターを伝える

時代は下って14〜15世紀に、バターは南蛮人によって西洋からもたらされた。形がかまぼこに似ているというので、「牛かまぼこ」と呼ばれ、「牛酪」と書くようになったという。

日本でバターがつくられるようになったのは江戸時代。『日本の食文化史年表』(江原絢子・東四柳祥子編/吉川弘文館)によると、1792年(寛政4)、粟房国の嶺岡牧場で、幕府が白牛の乳から白牛酪(バター)をつくったとされている。

その後、1869年(明治2)に北海道で、アメリカ農法に基づく畜産を奨励、バターや練乳を試作とある。

戊辰戦争最後の戦地で戦った旧幕臣がバターづくりを

驚いたのは、同本に、「1873年(明治6)に、榎本武揚と大鳥圭介、飯田橋にて牛乳搾乳所 北辰社開設。牛乳の生産やバターの製造開始」とあったこと。なんと戊辰戦争最後の激戦地・蝦夷で、新選組の土方歳三と共に箱館・五稜郭にたてこもり新政府軍と戦った、旧幕府軍の海軍奉行・榎本武揚と陸軍奉行・大鳥圭介のことである。無念の降伏の後、1872年(明治5)に許されて出獄した翌年、かの両雄がバターをつくっていたとは、土方歳三ファンで旧幕府軍派の私にとっては心が痛むような、バター好きの私にとっては嬉しいような、複雑な気分である。

今やウイスキーの嘗めもの

日本でバターを食べるようになったのは明治時代で、最初はパンの「嘗(な)めもの」と呼ばれていたとか。西洋料理やパンとともに導入された頃は、高価な舶来品として限られた人々が口にするものだったようだ。

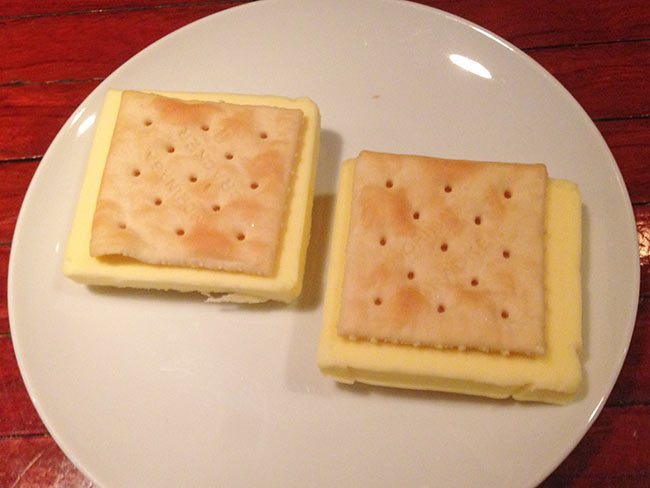

さて、バターたっぷりのホットケーキを愛したオカッパ少女も大人となり、一番好きなバターの食べ方は、こうだ。コレステロールや体重などを慮る理性を捨て、背徳の歓びに震えながら分厚くカットしたバターをちびちび嘗めながら、ウイスキーをピクピク飲む。これはもう至福のひと時だ。私にとってバターとは、パンの嘗めものならぬ、ウイスキーの嘗めものなのである。

歳時記×食文化研究所

代表 北野智子