原点は身欠きニシン

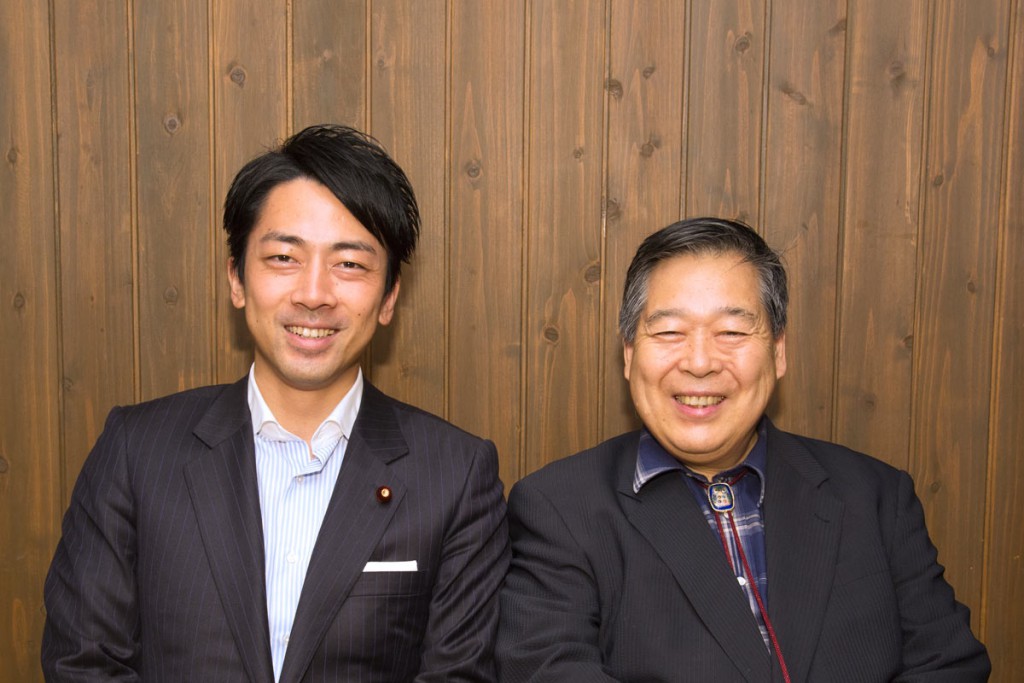

進次郎 今日は先生に聞きたいことがいっぱいあります。先生がこれまで書いてこられた本を読ませていただいて思ったのは、食に対する飽くなき探求心、好奇心です。子どもの頃から、酒粕を持って学校に行って担任の先生から叱られたという話を読みましたけれど、先生の原点は何ですか?

武夫 まだわたしがよちよち歩きの頃ですが、あまりにも動き回るので、三尺帯を2本つないでその端にわたしを縛り、もう一方の端を母屋の柱に縛り、そして左手に味噌を持たせられ、右の手に身欠きニシンを持たされていました。祖母の小泉タヨが女中さんに頼んで身欠きニシンの骨を一本ずつピンセットで抜いてもらって。味噌と身欠きニシンを両手に握っていると、身欠きニシンに味噌を塗ってはしゃぶって、そのまま座り込んで1時間でも2時間でもじっとしていたそうです。それが私の原点ですかね。だからいまでも身欠きニシンと聞くと、パブロフ博士の犬君のように条件反射で涎(よだれ)が出ちゃう。

進次郎 まさにお婆ちゃんの教育ですね。でも、身欠きニシンってどういうものですか。

武夫 ニシンを保存できるようにカチンカチンに干したものです。食べるときは米ぬかを水に溶かした中に漬け込むと酸化した油が全部取れて柔らかくなるので、それを煮るのが京都風。福島県の会津地方では、山椒の葉で煮てニシン漬けをつくります。身欠きニシンは、ニシンを3枚におろして、その身を乾燥させてつくります。身を欠くから身欠きニシン。冬を越すための保存食なんです。その身欠きニシンが私の原点。

進次郎 それで、食に対する好奇心がほかの人に比べて深いんですか。

武夫 食いしん坊なんですよ。わたしが育ったところは手を伸ばせば何でも食べられた。カエルとかイナゴとか(笑)。

進次郎 いま、食育っていわれているでしょう。先生が食育を推進するとしたら何をやりますか?

武夫 それは簡単です。ヨチヨチ歩きの子どもの頃から納豆を食べさせます。生後100日ぐらいにお食い初めという儀式があるでしょう。焼いた鯛を柔らかくして赤ちゃんの口の中に入れると、ペッと吐き出しちゃう。豆腐なら食べるかなと思って冷まして赤ちゃんの口に入れると、これも吐き出しちゃう。じゃあ果物はどうだろうとリンゴをむいて小さく切って赤ちゃんの口に入れると、ペッと出しちゃう。だけど、納豆だけは吐き出さない。

進次郎 へーっ、それはなぜですか?

武夫 その理由はこうです。納豆は大豆のタンパク質の固まりでしょう。その頃の赤ちゃんは本能的に、そのタンパク質を求めているんです。赤ちゃんは何も考えていないけれど、体が要求しているんです。

猟師と山の知恵

進次郎 先生の本をいろいろ読ませていただきましたが、ぼくの中で特に印象深いのは、『猟師の肉は腐らない』(新潮社)でした。読みながら、こんなにも見たことがない景色を、まるで見たかのように表現できる文才に感じ入りました。また、「義(よ)っしゃん」ですか、猪狩義政さん。読んでいて思ったんですが、先生ご自身のことじゃないんですか?

武夫 「義っしゃん」のモデルは福島県の阿武隈高地にいる猟師さんです。半分は実体験、半分は小説です。

進次郎 それにしても実際に経験していないと書けないでしょう。釣りの方法一つとっても、ドジョウの話も。なかでもこれは、いったいどういう感じなんだろうと思ったのは、ウサギのお尻から枝を突っ込んで内蔵を全部“へっぱがす”ってあるでしょう。これは実際に先生が、自分で見なければ書けないぞと思いました。

武夫 わたしは昔のことが全部頭の中に入っていまして、それを全部文章に起こしました。『猟師の肉は腐らない』というのは、わたしが小さいときの福島そのものなんですよ。

進次郎 先生の自伝的小説なんですね。

武夫 おかげさまで評価されて、幾つかの文学賞にノミネートされましたが、最終的には選に漏れましたが。それとは別に、『草井是好からの御挨拶』(文藝春秋)も第17回すばる文学賞にノミネートされたんです。

進次郎 やっぱり先生、臭いのが好きなんですね(笑)。『猟師の肉は腐らない』の中で「義っしゃん」が生活している山は実際にあるんですか。あの生活は興味深いですね。

武夫 実在します。郡山と水戸を結んでいる水郡線が阿武隈高地の中を走っているんですが、その沿線の矢祭山駅からタクシーに乗って行くんです。それが例の八溝(やみぞ)の「義っしゃん」の家。

進次郎 ぼくね、いまその情景が思い浮かびました。先生がそのタクシーでUターンできるところまで行って。そして、先生が手をヤマカガシに噛まれたんだと。

武夫 ヤマカガシは毒があるんですよ。(手を見せて)これがそのときの傷。

進次郎 ここを「義っしゃん」がチューッと吸ってくれた。

武夫 ハチに刺されたときは、「義っしゃん」が「ションベンかけろ、ションベンかけろ」って。凄い民間療法!

進次郎 それにクマ。犬だけどクマという名前。本当に涙が出ちゃう。いいですね。それとカブトムシの幼虫。そんなに美味しいんですか?

武夫 焼き豆腐に魚肉ソーセージをはさんだような味。本当に美味しい。琺瑯(ほうろう)で焼いて食べるんです。

わたしの場合は、エッセイでも小説でも、自然の美味しさからしか入っていません。味だけでなく実際の自然を知らないと情景が浮かび上がってきません。『猟師の肉は腐らない』はだから書けたんです。

実は近々、日本橋を舞台にした江戸時代の物語を出します。落語に『百川(ももかわ)』という話がありますが、そこに出てくる百川楼は、日本橋浮世小路に実在した料亭です。その百川楼に集ったおもしろい人間模様を描きました。

進次郎 先生はどうしてそんなに小説を書くんですか。

武夫 百川楼について言えば、わたしと昔から仲がいい鰹節専門店「にんべん」の元専務の秋山洋一さんが、いま日本橋再開発に努力されているんです。彼に日本橋を舞台にした小説を出しませんかとそそのかされました。それを出したら半分ぐらいは日本橋で売れますよって。もともと、ぼくは江戸時代の古文書を読むのは専門ですからね。

進次郎 楽しみですね。

日本の木桶を守るアメリカ人女性

武夫 話は変わりますが、(卓上の酒肴を持って)この塩辛は沖漬けなんですが、木桶でつくっています。

進次郎 いま、木桶は絶滅状態でしょう。

武夫 だからわたしは、発酵に欠かせない木桶を守って行かなくてはならないと「木桶の会」にも属しています。

進次郎 先生は長野県の小布施(おぶせ)で、木桶を守る運動をしているセーラ・カミングスさんという女性をご存知ですよね。アメリカ・ペンシルベニア州からやって来た人です。

武夫 ええ、よく知ってますよ。一緒にアメリカ国内を旅したことがあります。

進次郎 ぼくがこの前、セーラさんに会ったとき、先生のお話になりました。

武夫 セーラ・カミングスさんに進次郎さんとわたしの最近の交流を話したら、きっと「キャーッ」って驚きますよ。以前、アメリカで1ヵ月間一緒だったんですよ。

進次郎 セーラさんのギャグセンスは日本人顔負けですよね。

武夫 彼女は、長野県に英語を教えに来ていたアメリカ人と知り合って結婚しちゃった。小布施の桝一市村酒造に籍を置いていましたが、その桝一市村酒造の子息が私の研究室に少しの間、来ていました。いわゆる「小泉チルドレン」の一人です(笑)。

桝一市村酒造で使用している木桶

学術調査の方法について

武夫 (小泉先生が本を出して)こんな写真を撮ったのは世界で初めてだそうです。中国の山の中では、みんなの前で牛を解体していました。

進次郎 牛の解体! 牛を解体するのはそう簡単じゃないでしょう。

武夫 カンボジアの山の中では、これと同じような光景がたくさんありました。野生の鹿を女の子が解体して市場で売っていました。そばには野生の小さな鹿が順番を待っていました。

この調査でラタナキリ(カンボジアの東北部。首都プノンペンから約590km)という空港に向かったんですが、飛行機が原っぱにしか見えない滑走路に降りるんです。そこの村々では野生動物の猿、鹿、蛇、亀、昆虫、蛙などを貴重な蛋白源として、今でも食べていました。

進次郎 先生、そうした本のネタとなった各地の現場をどうやって探してくるんですか? どこに何があるかわからないと無闇(むやみ)に行けないでしょう?

武夫 もちろん事前調査はします。

進次郎 どうやって調査をするんですか?

武夫 学術調査の場合、たとえばラオスのビエンチャンの町の中央市場に何があるかを調べたいとすると、ラオス大使館などからビエンチャンの中央市場のいろいろなデータをもらうんです。そこで一番珍しいものは何か調べます。食べ物でネズミの燻製があったりすると、「あっ、これだ!」と現地に向かうわけです。わたしは国立民族学博物館の共同研究員として「酒と民族」、そして大学では「食と民族」の研究をしていました。ですから公的な立場で資料が得られるわけです。

進次郎 お宅の国でこういうものを見てきましたと大使館に報告するものなんですか?

武夫 いや、それはしません。学術調査の一環として、大学で食文化の講義をするときの資料として使うための研究ですから。

(中編に続く)